令和4年4月より施行された『改正道路交通法施行規則』では、安全運転管理者に対して、運転者のアルコールチェックを目視で確認することが義務付けられました。

令和3年6月、千葉県八街市において飲酒運転のトラックによる交通事故が発生したことを受け、業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として、令和3年の道路交通法施行規則の改正により、

警視庁:安全運転管理者の業務の拡充等 安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

① 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行)

② 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定(令和4年10月1日から施行)

が設けられました。

令和4年4月の道路交通法改正により、業務使用するすべての事業者がアルコールチェック義務化の対象となりました。

令和4年4月の道路交通法改正により、業務使用するすべての事業者がアルコールチェック義務化の対象となりました。同年10月に予定されていたアルコール検知器を使用した義務化は、当分の間、適用されないことが正式に公示されましたが、できるだけ早期に適用したい考えも述べられています。そのため、アルコール検知器の入手について早めに検討し、義務化された際にスムーズに業務を遂行できるように準備されることをおすすめします。

今回のアルコールチェックの義務化に対応済みの企業さまは、「紙やエクセル管理」でのアナログ対応がまだ多くいらっしゃるようです。

業務中の安全管理を怠ったことで事故が起これば、会社は「刑事責任や社会的責任」を問われるかもしれません。またアルコールチェックを対応していても、紙でのアナログ管理では、非効率な運用となる事も推測されます。

このような背景からアルコールチェック対策に満足していない企業が増え、「運用にかかるコスト・社内への浸透のスムーズさ・運用にかかる人的負担」など負担に不満を感じていると感じている企業様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

では、どうすれば効率的に運用業務をおこなえるのでしょうか?

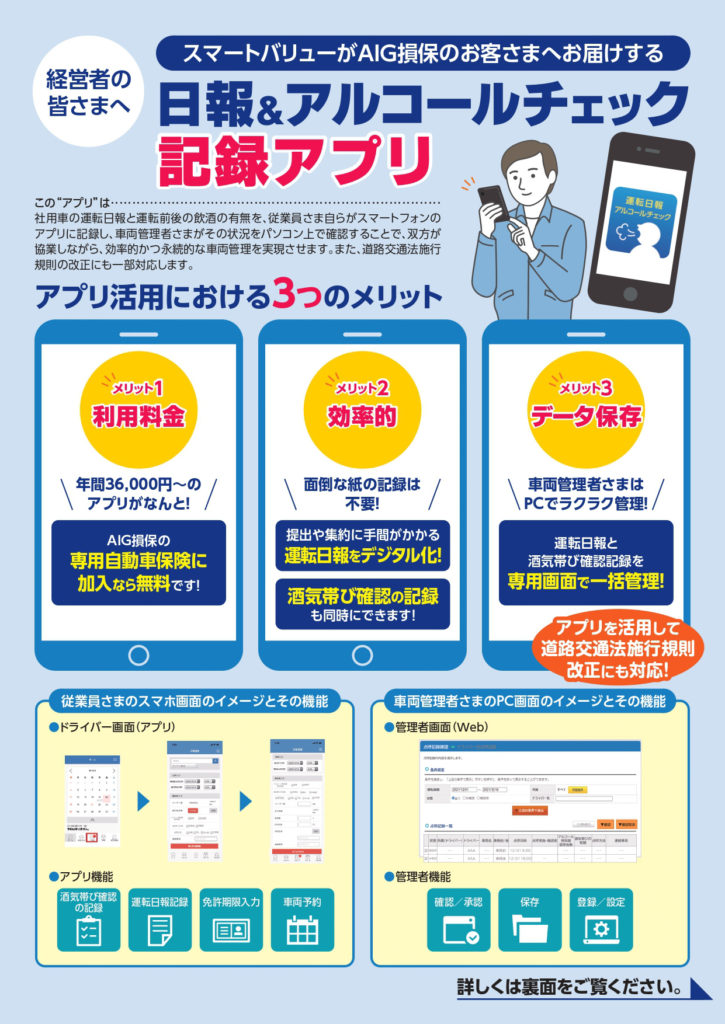

安全運転管理者の手間を軽減させるアプリをご案内しています。

- 利用料金…専用自動車保険に加入なら無料

- 面倒な紙の記録は不要…日報運転をデジタル化、酒気運転の記録

- 車両管理者様はPCでラクラク管理…専用画面で一括管理

また、警視庁が発表する安全運転管理者制度の概要について掲載致します。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/seido_0.pdf

日報&アプリを導入・ご相談がありましたらAQUAまでお知らせください。